| 手前味噌 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『徒然草』に北条時頼が、ある夜の酒宴で、「台所の棚に小土器にみその少つきたるを見出て」、酒の肴としたという話(第二一五段)は有名なのだという。不覚にして知らなかった。 畑の辣韮は夏の休息に入っており地上の葉っぱが消えてしまっているが、どこを掘れば眠っているのか判っているので、毎日食卓に乗せている。そして、辣韮に欠かせないのが赤味噌だ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2005~2016 常滑レポート index |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

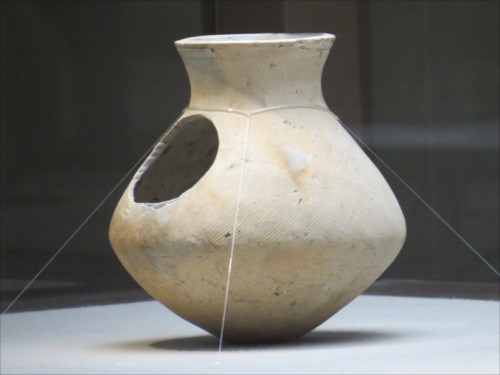

| 時頼は鎌倉幕府の五代執権、1227~63年が執権在任期間、宝治合戦の立役者だ。執権就任が寛元四年1246である。かわらけに付いた味噌を肴に酒を飲んだ話は重臣、大仏宣時の昔話を卜部兼好が書き留めたものである。宣時の没年は1323で『徒然草』が書かれたのは1330~31年ごろ。 鎌倉幕府が「沽酒の禁」という禁令を出したのが建長四年(1252)、兼好が質素な執権として味噌の肴で酒を飲み交わす時頼の執権時代なのであった。この時、鎌倉市中の民家にあった酒壺を調べさせたところ、三万七千二百七十四個という夥しい数であったというのが『吾妻鏡』の記述で古くから注目されていた史料である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12世紀の後半から13世紀にかけて常滑焼の壺や甕が大量に鎌倉に運び込まれていたことは、長年の発掘調査で誰もが認めるところである。沽酒とは売り買いする酒のことで「市酒」とも言われる。 幕府は一家に一つの酒壺を許し、残りは破却したという。1250年の鎌倉の人口は二十万とするウィキペディアのデータを信じれば、十分説得力のある酒壺の数であるが、多くの家人を抱えた御家人から浜地の職人まで様々な階層の合算である。酒壺を持つ家の数となるとかなり少なくなるはずである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

鎌倉の遺跡発掘調査報告書にのみ出てくる業界用語に「磨き常滑」というのがある。甕の破片の割れ口を磨いてなめらかにした破片で用途ははっきりしないが、鎌倉で多くの甕の破片を擦っていたのだ。何かを研磨したものか、オモリのように使ったものか。取り敢えず用意に欠片を入手できたのは建長四年の破却があったからか。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

沽酒の禁を打ち出した執権、時頼の館では味噌を自家製で作っていたというのは充分に想定できる。東大寺の大仏殿再建の勧進元となった俊乗坊重源は椹汰瓶(じんだがめ)一つも持たないといったとされる。持つのが普通であるがという文脈だ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2005~2016 常滑レポート index page top |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

酒となると麹菌が澱粉から作り出した糖分をさらにアルコールに変える必要がある。それには酵母菌が必要だが、これも口噛み酒などで知られるように待機中に浮遊しているらしい。雑菌もいただろうが経験から酵母菌がつきやすくするノウハウはあったものと考えたい。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 常滑の大甕は1270年代、それまで以上に大量に鎌倉に運び込まれているのだから。それは禁酒法時代のアメリカでアル・カポネたちが大量に闇酒を作っていたかのような状態である。あるいは、食事制限で取り組んだダイエットが一年も持たずに挫折し、あまつさえリバウンドという結果に至ったような現象といえよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|