東京駅八重洲口(小学5年生?) |

essay +column+ 2009 & 2010 Today's image index |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 今回の「越前通信」(『祖母のこと』)を読んで触発されたのか、遠くに霞んでいた記憶がいくつか蘇ってきた。僕も佐藤さんと同じく、下町は深川界隈で五歳まで生まれ育った。そして、この世に生まれて最初の記憶は、恐らく三歳の頃、潮干狩りに行った際、海へと注ぐ浅く澄んだ川の流れをずっと眺めていたこと。川底には小さくきらきら光る貝殻の破片?がたくさん見えていたことと、子供ながらにショッパイ海水と川の水の堺はどの辺なのか、何処までが川で何処からが海なのか執拗に母親に聞いた記憶がある(変な子だな~と怪訝そうな顔つきの母親のこととセットで覚えている)。 「堺」といえば、僕は小さい頃から「堺」フェチというか分節フェチというか、海水と淡水の堺を始めとして、地続きの空間が、ある箇所からいつの間にか違った空間に変質してしまうところに強く惹かれる”癖”があった。 小学生の頃、当時海抜0メートル地帯として知られていた江東区大島に父方の叔母が住んでいて、夏休みに泊まりがけで出掛けたときのこと。行く途中、確か錦糸町から路面電車に乗った。そのいわゆる都電のレールは、アスファルトとブロック状の敷石で敷き詰められた中にひかれていた。そして、それが何処からだったかもう記憶にはないが、あるところからスパッとアスファルトの路面が終わり、いきなり砂利が敷かれて枕木のある普通の線路道になる箇所があった。僕は、ベタッとした路面からザラッとした砂利の線路に変るその瞬間が楽しみで楽しみで堪らなかった。面が平滑な路面から、レールが凸に強調される場所に瞬時に変る様が、何とも言えない妙で、これはある種レールフェチかも知れない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

「路面電車のポイント」HPより |

Home index essay +column+ 2009 & 2010 Today's image index |

||||||||||||||||||||||||||||||

| 考えてみれば、レールそのもののもつ構造が直線や曲線の分節の連続で、それらが交差する連結部が正しく世界が変る境に当たるので堪らない魅力があるのですが、マニアじゃない方にはどうでもいい話かも;;; 僕の記憶だと、その当時の都電(城東軌道線と呼ばれていたそうです)は、砂利の敷かれた一部線路が、ちょうど江ノ電のように手が届くくらい間近に、ひしめく人家の間を走り抜けていたような。。もちろん僕は、先頭車両の運転手の真後ろでガラス窓に鼻をひっつけて、線路と操縦席を交互に眺めていました。 ネットで検索すると以下 ↓ のような紹介がありました。 城東軌道線

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

京急逗子ー金沢八景線(珍しい3本レール) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 何だかマニアックな鉄ちゃんのノリになってしまいました。 連結そのものもそうですが、そもそも連結器自体がセクシュアルなのであります。なので変態の 98%が男・・・・ということの意味が分ります。多分下の ↓ 連結器を見ただけで興奮するかも;; |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 今回遠い記憶をたどって、今の自分の原型を形作ったと思われる心象の萌芽のようなものを探ってみた。意識してそうしてみたわけだが、幾つか見えてきたものがある。それは、僕にとっての「堺」への拘りが、今もって僕の無意識を規定しているということ。 たとえば下 ↓のような作品に「堺」が現れ出ています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

mushikui-ju  mushikui-ju 部分  mushikui-Zushi 部分  椿梅二段重(三次元の「彫り」と二次元の「絵」を花弁・葉として同一面に併置) |

|||||||||||||||||||||||||||||||

| mushikui シリーズの部分をよくみると、凸(+)から凹(-)、凹(-)から凸(+)へと入れ替わるポイントが錯綜と入り交じっている。そして、その発想のオリジナル・イメージは、これ ↓ 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

1976年作:「正と負」  |

|||||||||||||||||||||||||||||||

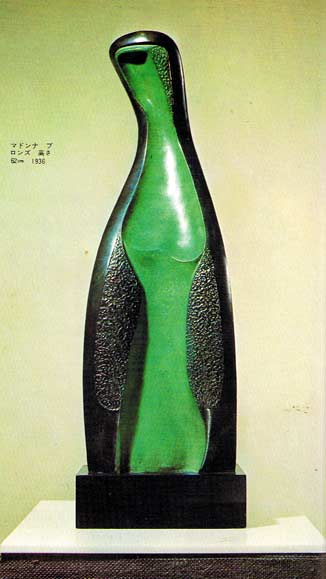

| 鎌倉彫りの世界に入って直ぐ、職場に抽象的な壁面彫刻を手掛ける先輩が複数いた。なかでもK氏は才能豊かで、当時ヘンリームーアやザッキン、そしてアーキペンコというマイナス空間を巧みに抽象彫刻に取り入れたアーティストの影響を受けた作品を制作していた。僕もその先輩の影響を受け「マイナス空間」を強く意識した作品を手掛けるようになり、上 ↑ のような作品を公募展に向け制作するようになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

Alexander Archipenko  Ossip Zadkine |

|||||||||||||||||||||||||||||||

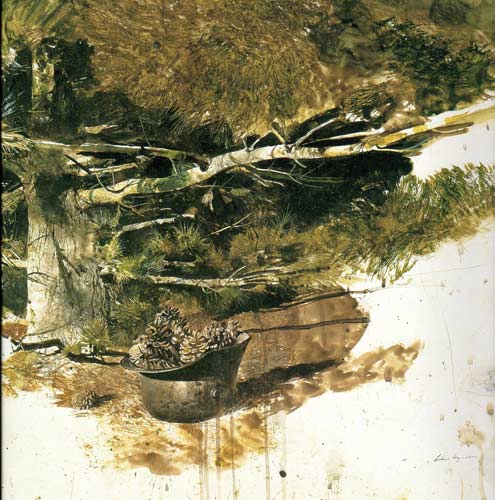

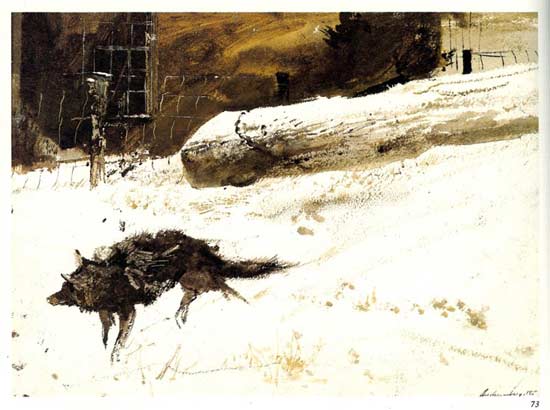

| ザッキンで検索を掛けたら僕がアップした同じ内容の過去の Data がヒットした。タイトルは「修行当時」で当時の状況が詳細に書かれていました。こちらは、ここで伝えたいことが更に深くピンポイントで掘り下げています。 凸(+)だと思ってみ眺めていると、ある点から逆転して凹(-) になっている・・・・・そういった空間の概念が凹凸、あるいは陰陽に反転するところに深く惹かれてしまうしまう。そして、そういった僕の原風景を含む感性を大切に醸成しつつ、今も発酵させ続けている。 三次元の空間だと彫刻となるが、二次元の平面でも同じ様な空間概念を得ることができる。 今では余り取り上げられることがなくなって残念だが、アンドリュー・ワイエスというもの凄い写実的な水彩画を描くアメリカの画家がいる。20世紀の具象画家で唯一好きな作家だが、彼自身、自分の達者な技術を持てあまして、時々悪戯っぽく具象の描写が只の絵の具に反転する表現を何点か残している。 これは卓越した技術がなければ出来ない技だが、決して彼の持ち味である叙情は失っていない。以下 ↓ 僕の好きな作品二点の後に紹介しますのでご覧下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

「海からの風」 Andrew Wyeth  「雪まじりの風」 Andrew Wyeth     |

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| どうですか・・・・・<只の絵の具>と<叙情溢れる描写>が、<物質><表現><物質><表現>..........と絵の具に視座を置けば<物質>に見え、叙情的な風景画としてみれば瞬時に<表現>にと無限に反転し続けると思います。 このことは、僕が彫刻や絵画を「科学的に視る」視座をどこかで獲得したことを意味しているのかも知れないし、あるいは<科学的に視る>視座を有効な見方として温めてきたのかも知れません。 まったく今に繋がりがなかったと思っていた「原風景」が、実は深いところで「自分の今」を方向付けていたということは、ちょっとした発見でした。 普段じっと椅子に座って手仕事をしているわけですが、表から見ると無言で只黙々と仕事をしている様に見えると思いますが、実際はずっと自分と対面し内省しているのでディベートし続けているのと同じです。こんなことをもう37年もやってます。 あっ、そうそうワイエスのもっと素晴らしい作品が他にもたくさんあるので、昔の美術手帳を見つけようと書庫をゴソゴソ探したのですが見つかりませんでした。ネットで探してもアップはありません。「遠雷」とか「薄氷」(雨上がりの枯葉が敷き詰められた水溜まりに、うっすらと空気を含んだ薄氷が張っている描写)他、日本人なら誰しも頷いてしまう何気ない日常の風景を(こういった言い方は間違いですね。アメリカ人が描いているのですから)繊細に拾い上げています。 もう少し「僕の原風景」を膨らませるつもりでしたが、どんどん掘り下げてしまいました。これも職業病でしょうか・・・・それとも性格? 黄金の日々だった小学生当時の話に何とかもっていきたかったのですが、また別の機会に。 では、夏風邪にご用心。。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||

川口市立原町小学校卒業アルバムより |

Home index essay +column+ 2009 & 2010 Today's image index page top |

||||||||||||||||||||||||||||||