(亀形石造物から酒船石へ.........) |

||||||||||||||||

| 発見された順序から云うと「酒船石」の方が、亀型石造物(この名称、何とかならないのでしょうか)より兄貴分だ。けれどもその扱いは大分違っている。酒船石は、丁寧な案内板などまったくなく、その辺にぶっ転がっているという感じだ。 一度ご覧になった方ならお気付きだと思いますが、この酒船石からインスピレーションを得てイサム・ノグチは、東京赤坂の草月プラザ石庭『天国』を制作したと僕は直感しました。 |

Home index essay +column+ 2009 & 2010 Today's image index |

|||||||||||||||

(草月会館HPより 石庭『天国』作イサム・ノグチ)    |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

(酒船石) |

||||||||||||||||

| それにしても、この巨石、一体何に使われたのでしょうか・・・・・・。 今の僕らには想像するのも難しいのですが、恐らく飛鳥時代には、自然や神への畏怖は、もの凄く大きいものだったはずで、それは白川静氏の著作に目を通していると可なりのリアリティーをもって感じられます。日本独自の神との交信の術も勿論あったでしょうが、やはり朝鮮半島を経て中国伝来の神事も多く取り入れられていたと思えるので、この巨石が神事に使われたであろうことは想像するにさほど難しくはありません。 このところ福島原発の放射能漏れで「水」の価値を再認識している僕らですが、天災をもってしないと自然の驚異は忘れがちです。日本に於いて”自然”と”神”は一体となって認識されていますから、嘗て「水」は神聖なるものとして扱われ、その流れを観ることで未来を占ったであろう事も容易に想像できます。 |

||||||||||||||||

(酒船石横の竹林) |

||||||||||||||||

| 明日香村で「石」ときたら・・・・それは石舞台。 この石舞台、蘇我馬子の墓と云うことで、元は土を盛りあげて作った墳丘で覆われていたが盛り土が剥がされ、墓が暴かれたのは、蘇我氏に対する懲罰ではなかったか・・・・といったもっともらしい言い伝えもありますが、他にも江戸時代初期に、石舞台古墳から南の耕作地を開墾するため、墳丘の土を利用したとする説もあります。それから江戸期に税制上の理由から、墳丘の盛り土を持ち主が剥ぎ取ったという説もあります。 何れにしても、この「石舞台」、造形的にも美しいことが、後に様々な神話を生み出した由縁でしょうか。 |

万葉文化館 | |||||||||||||||

|

Home index essay +column+ 2009 & 2010 Today's image index |

|||||||||||||||

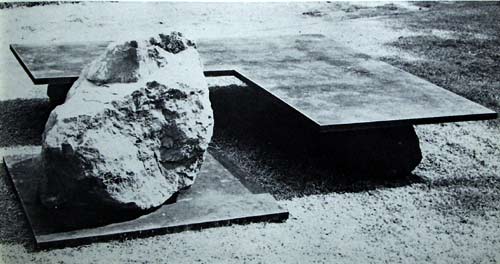

| 飛鳥が石の文化であったことは、散在する石の彫り物の遺物の数から分かるが、同時に朝鮮半島に遺る石造物にも酷似していることから、この地が朝鮮文化の影響が強かったであろうことが容易に想像出来る。 以前どこかで触れたと思うが、人のイメージの想起は、とても自律的だ。従って、この石舞台も、当時の人々が持っていたであろう玄室の意味から遠く離れて、僕らのイメージは自由にその巨石そのものの造形的な美へ向かうことが出来る。勿論、底流には、巨石をある整合性を持って積み上げた必然としての美がある。それ故、確信を持って積み上げられた”意思”を美として基盤に据えている。しかし、そういった当時の目的に叶った美とは離れて個々の巨石のバランスや形状がもつ美が厳然としてある。 先程「岩船石」からインスピレーションを得て、イサム・ノグチが草月プラザ石庭『天国』を制作したと直感したわけだが、この石舞台から霊感を得て、後に造られたもの・・・・・それは所謂「もの派」、特に李 禹煥の作品が上げられる。 そう言えば李 禹煥は、朝鮮半島の出身。活動の場に日本を選んだのも、そしてその表現スタイルもアジア的と言おうか、日本の自然観と朝鮮の自然観を併せ持つもので、欧米特にアメリカを中心に回っていたモダンアートの世界に大きなインパクトを与えた。 |

||||||||||||||||

TITLE:「関係」   |

||||||||||||||||

| 「もの派」は、アジア的なミニマル表現・・・・と云うのは僕の持論だが、資本主義社会に自然発生的に生まれたニマルアート(最小限主義)が、「もの」そのものを支える最小単位を確認することで、表現そのものを支える根源を提示し、僕らが何を観ているのか、そして何をみようとしているのか・・・・そういった指向性そのものを表現として提示する姿勢がミニマルアートのコンセプトだ。 では、そのコンセプトを表現の根幹に据えた場合、欧米とアジア(日本・韓国)では、そのスタイルがまったく違うのは何故か。。 それは、「もの」を支える物質を資本主義社会を支える科学的姿勢で観るか、或はそれとは違って資本主義社会が未発達の段階で前近代的な世界観(自然観)で観るかの違いを指す。 「物質」を科学的に観る姿勢とは、ものを極小単位まで絞り込み、観ることの精度を上げたところでものを定義することをいう。それは、絵画で云えば単一な赤なら赤の絵の具そのものを提示することになり、また形で云えば四角という矩形か、あるいは立方体そのものを観ることになる。 一方、前近代の未だ未完成な資本主義の中にあった僕らの国日本では、「物質」の極小単位は、”自然物”と同義であり自然そのものに還ることでもあった。ミニマル(最小限主義)が、近代化を遂げた欧米と、未だ前近代にある日本を始めとするアジアでは、まったく違ったイメージを喚起していた。 |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 石舞台から大分遠くまで来てしまった・・・・・・・・。 正直、いくら世の中が近代化されたとしても、僕ら日本人にとってミニマルという概念は、究極「自然」へと回帰するのではないのだろうか。2011年の今でも「もの派」の作品群は美しく輝いて見えるし古く感じない。そして、自然石を自然石のまま置いた石舞台をミニマルアートとして欧米で展示したとしたら絶賛されると思う。 その石舞台も玄室は、しっかり加工された矩形で構成されている。それはそれで美しい。 ヒンヤリとした玄室に入ってその壁に手をやると、ひゅーっとタイムスリップして草創期は古墳時代の終末期と重なるといわれる飛鳥時代に立っているような錯覚を覚える。 |

|

|||||||||||||||

天井石 |

||||||||||||||||

| 僕が飛鳥・白鳳時代に魅了されるのは、そこにピュアな精神性と、それ故の高貴さを感じるからだ。それは裏返せば僕らがそれらを失っていることの証かも知れない。人々が未だスレッカラシになっていなかった、ということでもあるわけだが、世の中が今ほど複雑でなかった故にそういった次元の精神性が保たれたようにも思える。 | ||||||||||||||||

|

Home index essay +column+ 2009 & 2010 Today's image index |

|||||||||||||||

| 石舞台を去るのはちょっと寂しいのですが、ようやく明日香村から斑鳩の里へ行けそうです...............。 | ||||||||||||||||

(法隆寺裏参道) |

page top |

|||||||||||||||