| by azuma |

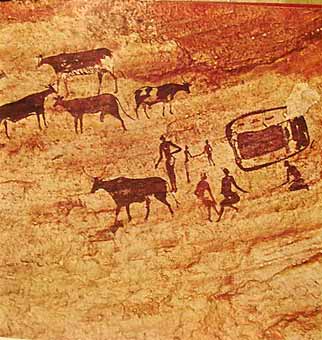

| 先ほど、ウェブ上でこのページを覗いてみました。そこで気付いたのですが...........(10/07) 往復書簡の形式をとっているので、当然ハカセに向けて返信しているわけですが、ここにちょっと問題を発見してしまいました。 それは、ハカセと僕との問題提起だったり質疑応答だったりする訳ですが、そうすると返信内容というか、そこでの会話がハカセに分かるように無意識が働きます。そうすると、つい専門的なある意味マニアックな話になって行きます。 勿論、これは仕方がないことなのですが、先回も「概念先行」の表現なんて言い方をしてしまいましたが、工芸に関心のある一般の方には、およそ馴染まない言い回しだな~と反省しております。 そこで、お伝えしたかったことの要約を補足として本日書き添えます。 これに懲りずなるたけ多くの皆さんにお越し頂けたらと思います。 「概念先行」の表現とは、ハカセのご指摘にもある様に、色鍋島や古九谷、そして、多くの蒔絵に代表される様な、作り手側に明確なデザインがあり、それに基づいて人が思い浮かべるイメージ(表現という観念)を目の前にある「もの」(皿だったり、壷だったり)に移していく行為を言います。 それは、桃源郷だったり、松竹梅だったり、蓬莱図だったりする訳です。 しかし、ゆがみ、ひずみ、ちぢれ、といった要素を意識した「侘びさび」観に基づく表現になると、そこではイメージの質が違ってきます。 (人為)<(自然)あるいは、(人為)≒(自然)といった不等式......ということの意味は、作り手の観念が素材の持つ特性(個性と言ってもいいかもしれません)を評価し重んじて、最後の仕上げまで持って行く姿勢を言います。 そこには極楽浄土だったり、神話だったりする物語的な「図」は出て来ません。 あくまでも目の前にある素材と人為を等価なものとして(また、分かり辛い言い方になっている様な?)人間様の考え付く観念を優位におくことなく、素材の持つ特性をを活かしたとでも言いましょうか。 決して人間様の考えを「自然」より次元の高いものと考えない、とでも言いましょうか。「侘びさび」の表現には、そういった自然観が貫徹している様に思います。 僕自身は、人間の表現の起源をアルタミラの壁画などにみるイリュージョンにあると考えているところがあります。そうすると、人間の持つそういった「観念」は、表現の根幹にあるもの・・・・といった考え方が重要になってきます。 |

|

| 一方、自然の持つ素材に着目した「観念」というのも人間にはあります。ここでいう「侘びさび」は、これに該当します。 実は、これも一つのイリュージョンでもありますから、これに依拠した表現も人間の表現の起源にあったと言えます。 例えばそれは、ストーンヘンジだったりします。 |

|

| なので、結論としては、キンきら金の蒔絵の世界も、利休の好んだ古汚い痰壷の世界も、どちらも人間にとっては重要な表現の一様式ということでしょうか。 なるたけ分かり易い言い回しにしたいのですが、どうも地が理屈っぽいので困ります。 それでは、以後気を付けながら返事を進めて行きたいと思います。 では、では。 10/07 東 日出夫 |