|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 「人生は廻る輪のように」を読んだ。 月一の定期検診のとき限定の本だったので、凡そ二年半掛かって読み終えたことになる。最終章は、臨死体験と死後の世界について驚くような展開をみせてくれたので検診とは関係なく一気に読み進んだ。 読むきっかけは、「日経 woman」に、傾きかけた会社を、離婚を乗り越えて再生させた女性社長を支えた一冊として「人生は廻る輪のように」を紹介していたのをみて。 ネットで検索すると...... 『逆転の一冊 小巻亜矢「2歳の息子の死に光をくれた本」 「逆境だけが人を強くする」ことを教えてくれた』と紹介されているので、お子さんも亡くされていたとは、何重にも逆境だったことに今更ながら驚きました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

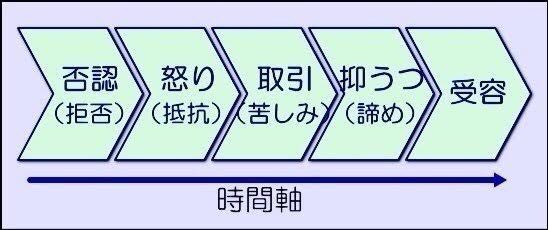

| 著者のエリザベス・キューブラー・ロスのことは、30年以上前から知っていたし、彼女の著作「死ぬ瞬間」は、生前吉本隆明さんもよく引用していた。なかでも「誕生と死は構造が同じだ」という言い方は、当時とても印象深く記憶している。当時(2000年)の

urushi-art.net のコラムでも「暴力の根源について」として結構しっかりと触れていた。 「誕生と死は構造が同じ」を要約すると以下になる........ 死を直前に迎えた人間のとる態度に関して、詳細に記述された著書(『死の瞬間』)が評判になった。それによると 、人が癌などの不治の病によって余命がわずかであることを医者から告知されると、一様に共通した反応を示すとある。 その反応のパターンとは、まず、衝撃を受け、次に否認、それから怒りと憤りが支配する。ついで抑鬱(準備的悲嘆)、最終受容へと移行するということだ。 同じように誕生は、まず最初外へ送り出されて誕生してしまったということに対して、つまり<なぜ自分はこんな不安な外界に生まれてしまったのか>というような憤りとか後悔の段階。それからもう少し経つと、<もう一度母親と親和の接触を与えてくれたら、生まれた状態を肯定してもいい>という、つまり母との内コミュニケーションを回復させてくれるならば生まれた状態を肯定してもいいぞという取引の段階。もう一つの段階として「致し方無い」という諦めの受容の段階を想定している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 一般的に言って、僕らは日常、「生」が是で「死」が非なるものと捉えている。このところ僕は、これはちょっと違う様に感じている。というのも、以前から関心を持ち続けている縄文時代について様々な資料に目を通すと、縄文人は、「死」と「生」は等価なもの、あるいは「死」と「生」と区分けすること自体が無意味と考えていたのではないかと思えるからだ。 ここは、言葉を選びながら述べないと頓珍漢な論述をしてしまうので気を付けなければならないのですが、つまり「死」も「生」も渾然一体となって存在するということが縄文人にとって「この世で生きる」ということだったのではと思えるのです。 僕は、仏師に出自がある鎌倉彫の出身ということもあるし、また生来の臆病故、小さい頃から「死」についていろいろと思い巡らしてしたこともあり、人類が「死」をどう扱ってきたか、そして、どの様に受容してきたか強い関心を持って生きてきた。もちろん、ひとが「居なくなってしまう」ということをひとは終生了解することはないと思う。あわせて、「死」というのは残された者達のもの...... つまり、亡くなった本人には、最早「死」は自覚できないので存在しない(この後、そうでないことに触れます)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

環状列石....... 縄文時代、墓地は集落の中央に敷設されていた |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この辺の話をし始めると何処まで掘っても尽きない。ただ、日本で言えば死を忌み嫌い「穢れ」として扱う様になったのは、恐らく概ね弥生以降に定住化し、その地で農耕牧畜を始めることで生まれた備蓄と蓄財から「経済」が派生した故と考えていい様に思う。 富の偏りが生まれることで、富むものと富まざるものの格差も生まれ、「失うこと」の恐怖や喪失感、そして「足りないこと」の自覚による無力感と悲しいという感情等、良い意味でも悪い意味でも人間味が深まったと考えられる。そして「死」は、それらの延長線上の総体としての「喪失」のメタファーになった.......。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

by KiAcWhAiSjAyKoI Twitter |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| エリザベス・キューブラー・ロスが初めて明確に言語化した「死の構造」というか、近い将来確実にやって来る己の不本意な死の受容過程の明示は、歴史的に偉大な業績だと思う。ただ、このプロセスは普遍的なものなのかというと最近若干疑問を持っている。それは、自己も含めた全ての事象を、人間が「所有できるもの」といった理解から生まれた観念ではないかと思えるからだ。 その様な疑問をもつ切っ掛けとなったのは、埋蔵物から推察できる縄文人の思考にある。果たして縄文人は、死を否認したり抵抗したりしたのだろうか....... 。彼らは、「自己」を自己のもの(自己が所有する資格があるのも)と理解していなかったのではないか。つまり、自己も他者も、生も死も混然一体となって存在していたのではないかと思えるのだ。 前回、「人新世」という地質学区分から見えてくる資本主義の終焉について述べられた著書(「人新世の『資本論』 」)に触れてみたが、そういった視座が時代の空気として浮かび上がってきたのも、「所有」、あるいは「私有」という観念が生み出す地球規模の「負」の認識を僕らが共有し始めている故ではないのか。そして、その視座から「死の構造」を読み替えることが必要ではないか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| もちろん、エリザベス・キューブラー・ロスが切り開いた終末期医療は、この高度化した資本主義社会にあって、引き続き人々を支える力を持つし、また、しっかり継承されてゆくべきだと思う。同時に、新しい「死」へのアプローチも準備しなければならないのではないか。 本来なら『人生は廻る輪のように』で扱うチャネリング(あの世との交信)という、際どい精神領域に触れたいところだが、可成りスペースがないと誤解のオンパレードになりそうで今回は敢えて触れなかった。それと、残念ながら僕自身にその領域のリソースが殆ど無いのが実情。ただ、科学も宗教も超えるというか、どちらにも所属しない精神領域は有るような気がしている。 恐らく、エリザベス・キューブラー・ロスが、何万人というひとびとを看取った結果、ひとが最終的に行き着くべきところは、科学も宗教も超えた”あるところ”であることを自然に学んだのではないかと思う。そこは、きっと悲しいとか、寂しいとか、辛いとかといったネガティブな感情も超え、喜怒哀楽全てを受容し包摂する「場」なのだろう。 「チャネリング」...... 魅力的な響きです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Home index essay +column+ 2009 --2021 Today's image index ↑↑ top へ |