|

桂離宮とミニマル・アート 前回、日光東照宮と桂離宮との対比の際、桂のストイックな表現がミニマル的だと言いました。それは、桂もミニマルもものそれ自体にそれが占める空間を語らせるといった、表現の類似性に 関しての指摘でした。桂のスタイルは、加飾を加えるとしても経済的に限りなく抑えたぎりぎりの表現へと、ストイックに精神を凝縮させた結果残ったフォルムといえそうです。通俗的な意味でも、桂を支えた王侯貴族は当時、豊かとはいえなかったでしょうし、そういった意味で経済的に欠けていた部分を教養という観念で埋め、新興勢力の金にものを言わせる姿勢に対峙したのでしょう。この金に対してある諦めを持った姿勢が、桂の印象をわれわれに、わび、さびとして感じさせるように思わせるのではないでしょうか。つまり、資本を金(経済)ではなく知的資本としての教養(美のコンテクストをアカデミックに学習したもの)で埋め、コンテンポラリーな現実の前に新興勢力に逆立してみせた表現として自らのプライドを守ったと言えそうです。現に、江戸の庶民は、この桂をまったく問題にしていませんでした。 ここで、ミニマル・アート(注 1)に少し言及すると、日本の美術界がミニマル・アートのコンセプトを輸入した60年代当時、それは、そのままスムースに欧米調の表現として成立することはありませんでした。ミニマル・アートが、科学的志向性の上にたった表現であることは注−1で述べましたが、そのコンセプトの中心的狙いは「ものそれ自体」、あるいは「色それ自体」を表現として形にすることでしたが、日本の美術、あるいは文化の中では、「それ自体」を迫るという意味合いでの極小単位となる対象は、矩形や立方体や色そのものではなく、美術を支えているそれらの約束事すらも分節・解体した後に残る、自然石や絵の具の顔料そのものへと行きついてしまいました。欧米のミニマリズムの隆盛時、日本においては近代化のエントロピーはピークを向かえてはいなかったため、科学的志向性をもっての徹底した作業は行えず、依然として前近代の非科学的な、あるいはアジア的理解をひきずりながらの作業として表現されていました. |

|

|

|

|

| リー・ウーファン 作 「関係」より 自然石・鉄板 | |

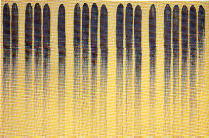

リー・ウーファン 作「線」より カンバスに岩絵の具 |

|

|

それゆえ、日本においてのミニマル・アートの成功例は所謂もの派 と言われた作家たちの作風と言えます。象徴的な作品例としてリー・ウーファンの「関係律」、および「線」シリーズがあげられますが。彼の作品は、立体作品(「関係」シリーズ)の場合、単位として矩形や立方体を使うのではなく、それは加工以前の素材の原初的単位として自然石を使っています。彼の絵画作品は、一連の「線」シリーズに見られるように絵の具のざらつきが確認できるほどの粒の粗い岩絵の具を使って、意図的に物質(ものそのもの)を意識させるように仕上げられています。 ここで桂離宮に話しを戻します。この庭園を含めた建造物の部分部分を、断片的に切り取って展示したとすると、もの派の作品と酷似することが分かります。ミニマリズムのコンセプトも科学的志向性もなかった桂の建立時、一体何故にあのような表現が成立し得たのかを考察することは、私たち人間を知る上では、美術というジャンルを超えて意義深い事の様に思います。無論、桂離宮はミニマル・アートそのものではありません。しかし、私たちの内面にはいつもストイックな心的領域と、逆に非抑制的な心的領域へと方向付けるベクトルが用意されているようです。 桂離宮と日光東照宮の話題から装飾へと触手を伸ばして行きたかったのですが桂の話しで今回は終わってしまいました。次回は勇気を持って装飾の世界へ迷い込んで行きたいと思います。(この項つづく) |

|