|

「装飾について」 (1) 恐らく「装飾」について語り始めるとその呪縛から解放されることなく、ますますその深みにはまっていく怖さに気づかされる。それは、人が「装飾」という表現をあらゆるものに加えて来た歴史の深さと、そのメカニズムが多様で、しかも複雑なためと思われる。それだけに「何故に人は装飾を加えようとするのか」 という疑問が立ち上がってくる。 |

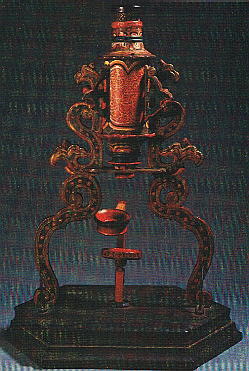

「大顕微鏡」(江戸の蘭学者の間では最新の研究器機として人気があった)『太陽』より |

| 大分以前に、日本の化学の歴史資料に目を通していたとき、確か江戸の終わりか、明治の初めの頃に使用されていた実験用の乳鉢や蒸留器に、李朝の墨彩風のチャーミングな梅などの所謂「花鳥風月」調の装飾が施されていたのに驚いた記憶がある。今回ここで紹介した「大顕微鏡」も、同じ文脈に所属する江戸期の輸入ものに、漆で塗装・加飾を加えたものと思われる。 当時、器物は単に機能だけを備えていれば事足りるものではなく、化学の実験器具といえども、そこには人々が生きている日常空間の延長線上としての認識があったと思われる。当時の人々にとって無地の空間は手抜き以外の何者でもなかったのだろう。装飾は、その時代の隅々まで浸透し、人々の生活に充溢しており、特に高価なものには、その価値の象徴として例外なく装飾が施されていた。 「近代化以前において、装飾は階級的な秩序の中に位置づけられており、日常の立居振舞からから室内の家具調度品の飾り方(配置法)までを、装飾として厳しくその枠組みをつくられていた。」 柏木 博 著 『道具の政治学』より では、開国後の日本にとって、何故そのような装飾が消えていったのだろうか。 |